昨夜のJOLTS求人数は良好な求人数と強い雇用が示唆されましたが、今回の結果には違和感を感じたため、色々調べてみました。

2025年5月のJOLTS求人の概要

まず概要ですが、米国労働統計局によると、2025年5月の求人数は速報で7,769,000件となり、4月の7,395,000件から増加し、374,000件の増加になりました。

採用は5,503,000件となり、4月から112,000の減少です。

しかし、離職は5,242,000件でこちらも4月から減少しているため、採用数から差し引くと純増で、つまり雇用は261,000増えたことになります。

5月のJOLTS求人の違和感

今回の結果は強すぎます。

特に労働者の純増が261,000も増えているのは、他の雇用関連指標に比べて矛盾します。

例えば、新規失業保険申請件数、継続失業保険受給者数、ADP雇用統計が悪化しています。例外的に非農業部門雇用者数は底堅く良好なのですが、度々お伝えしているようにこれには過大評価が起きていると僕は考えています。

そこでJOLTS求人について改めて調べたところ、この指標にはいくつかの問題があることがわかりました。

JOLTS求人の3つの問題

末尾に詳細を記載しているNBERの論文「Joltsにおける労働者流動と求人数の調整推定値」(2008年6月)によると、JOLTSには3つの問題があります。

まず1つ目に、JOLTSの雇用者総数の伸びは、その全国ベンチマークである事業所調査(CES)で観測された伸びを上回ってしまう点です。2001年から2006年までの採用と離職の差を累計すると、非農業部門雇用者数より660万人も多かったようです。(7月4日追記:太文字部分の表現を正しく修正しました)

2つ目は、JOLTSの採用と離職の総数は、実体よりも大幅に少ない点です。参考元の論文によれば、実体は公表されている数字よりも、約1.3倍多いようです。

3つ目は、JOLTSのサンプルは、他の包括的なデータと比べて「分布(ばらつき)」が小さく見えてしまう点です。

JOLTS求人が離職を過小評価する背景

これらは無視できない問題であり、背景には二つの手法が影響しています。

まずひとつに、JOLTS求人は新規事業所、設立から間もない事業所を除外していました。つまり採用と離職が激しい事業所の影響が小さくなり、変動を抑えるバイアスがかかるわけです。

しかし、この現象は常に採用と離職に同じ圧力のバイアスをかけるのではなく、例えば景気失速の時には離職が少なく推計されることは容易に想像できます。

もう一つの背景は、無回答企業に対する補正です。

先ほどの論文には次のように書かれています。

The second issue with JOLTS methodology involves adjustments for nonrespondents. Survey nonresponse rates are likely higher for establishments that exit or contract sharply. Compared to a randomly selected establishment, these establishments have high separation and layoff rates and low rates of hires and job openings. However, the JOLTS practice effectively imputes to non-respondents the average rate among

respondents in the same region-industry-size category.以下 日本語訳

廃業または急激な縮小を行った事業所では、調査への無回答率が高くなる可能性があります。無作為に抽出された事業所と比較すると、これらの事業所は離職率と解雇率が高く、採用率と求人率は低くなります。しかし、JOLTS手法では、実質的に同じ地域・産業・規模の事業所における回答者の平均率を無回答企業に帰属させています。廃業や急激な縮小を行った事業所の回答率が低い場合、この帰属手法では離職率は過小評価され、採用率と求人率は過大評価されます。

以上から、JOLTS求人の統計では、景気減速時に離職が過小評価され、実体より雇用が強く見えると解釈できます。

現在もバイアス調整は行われていない?

今回たどり着いた論文は2008年のものなので、現在も改善されていないかを調べました。

その結果、去年3月時点のBLS公式のこちらの記事に、バイアス調整されていないことが書かれています。

ちなみに説明には、四半期雇用賃金国勢調査(QCEW)に基づくサンプルを使用しているとありますが、これは全ての企業が含まれるので一見矛盾するように感じます。

でも実はQCEWは全ての企業を反映するには時差が何か月もかかるため、新しい事業所を除外するということとは矛盾しません。

新規ビジネスの立ち上げは増えている

では実際、新規ビジネスの設立が増えているかも確認します。

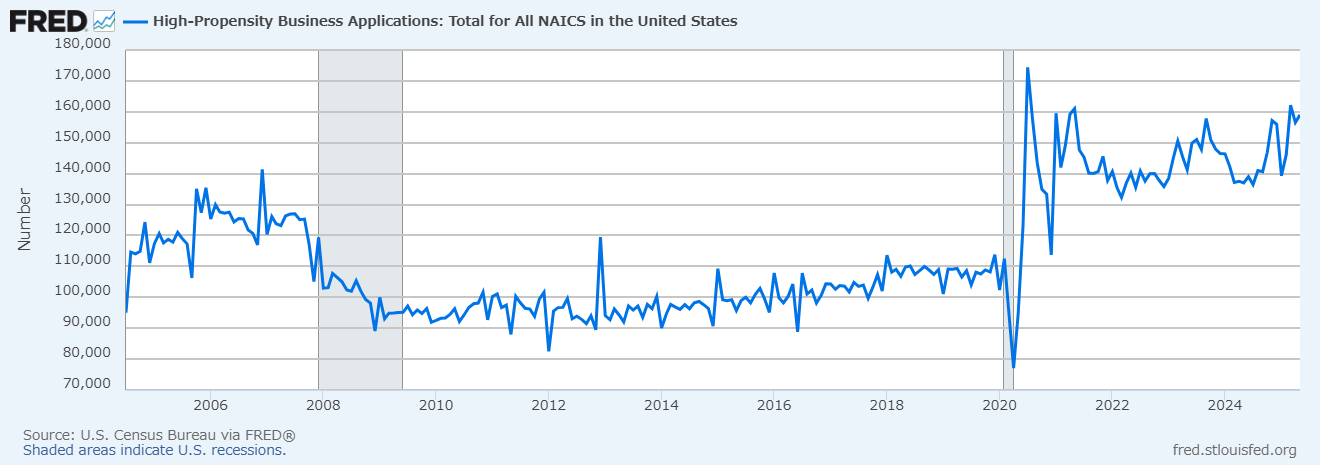

次のチャートは、起業などで必要な納税用のナンバーの申請数のうち、賃金支払いに結びつきやすいと判定された申請の推移です。給与支払いに結びつくと判定されないビジネスも含めれば倍以上多いです。

パンデミック以降急激に増えましたが、ここ数か月は再度急上昇しています。

つまりこのチャートの直近の急上昇で採用された人材の離職を、JOLTSは反映できていないのです。

そしてこの事は、最初に書いた「非農業部門雇用者数(NFP)が過大評価されている」とした背景と、完全に合致します。なぜならNFPは逆に新規ビジネスによる雇用を過大評価してしまう傾向があるからです。

まとめ JOLTS求人は景気失速時に過信してはいけない

今回の記事を総合すると、小規模な事業者ほど雇用が減少していると考えられます。

ちなみに5月分のADP雇用統計を再度チェックしたところ、まさに小規模事業者が特に減少していました。ADP雇用統計は賃金計算の代行をもとにしているので、新規事業者も反映されています。

先ほどでたADP雇用統計はまだ見てないですが、おそらく同じ現象が起きていると考えられます。

以上から、新規ビジネスが非常に多かった期間のあとの景気減速時、JOLTS求人では雇用(純増)が過大評価されることに注意していきたいと思います。

引用元論文

Davis, Steven J. and Faberman, Jason and Haltiwanger, John C. and Rucker, Ian, Adjusted Estimates of Worker Flows and Job Openings in Jolts (June 2008). NBER Working Paper No. w14137, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1152678

コメント